北平的秋一到,天就像被清水洗过的蓝琉璃,透亮得能照见人的心。胡同里的槐树叶子开始泛黄,风一吹,就打着旋儿往下落,铺在青石板路上,踩上去沙沙响,像是老辈人在低声絮叨。

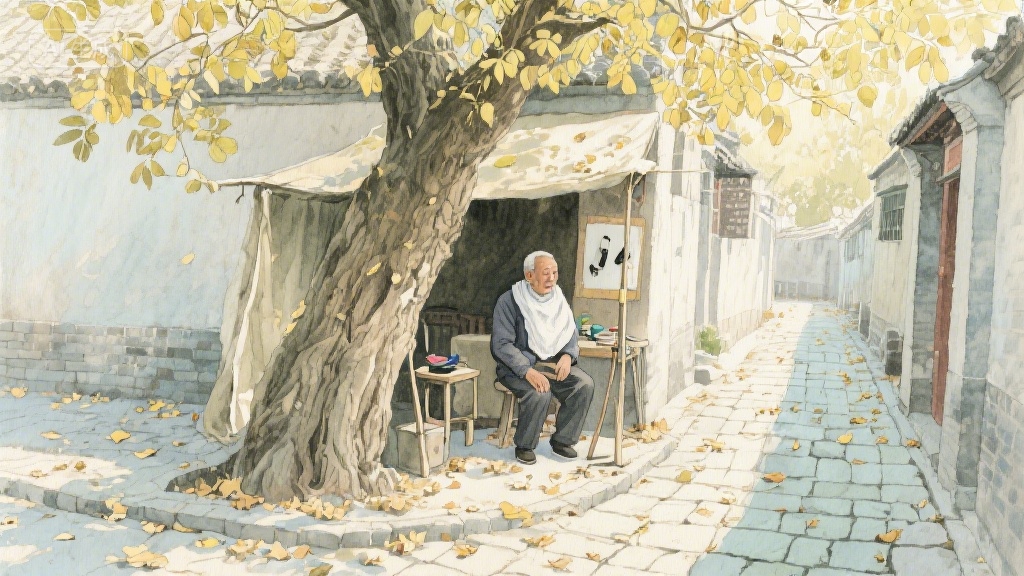

王大爷的剃头棚就支在胡同口那棵老槐树下。说是棚,其实就是两根竹竿支起块蓝布篷,底下摆着张掉了漆的木头椅子,椅子腿用砖头垫着才不晃悠。王大爷今年六十出头,后脑勺的头发白了大半,却总梳得整整齐齐。他的剃头刀子磨得锃亮,用了三十多年,刀把被手摩挲得油光锃亮,泛着琥珀色的光。

“王大爷,给刮个脸!” 挑着担子的张记豆腐脑老板吆喝着过来,把担子往墙根一放,白汽顺着木桶缝往外冒,混着芝麻酱的香味儿,在胡同里慢悠悠地飘。

王大爷放下手里的铜盆,用围裙擦了擦手:“得嘞!您先歇会儿,喝碗热豆腐脑暖暖身子。” 他嗓门洪亮,带着北平人特有的儿化音,听着就亲切。

张老板笑着从挑子里舀了碗豆腐脑,撒上香菜辣椒油:“您这手艺,全北平城难找第二份。上次给我刮脸,那刀子快得,我打了个盹儿就完活了,脸上光溜溜的,舒服!”

“您可别夸我,再夸我这手就抖了。” 王大爷笑着给椅子上铺好白布,“咱这手艺,就是混口饭吃。年轻时在八大胡同的剃头铺当学徒,师傅说了,手上的活儿得练到闭着眼都能剃出花样,才敢出来闯荡。”

说话间,胡同里跑过来几个半大孩子,穿着打补丁的褂子,手里举着糖画儿,你追我赶地往巷尾跑。领头的是李家的二小子,手里举着个孙悟空糖画,跑得急了,差点撞翻张老板的豆腐脑担子。

“慢着点!” 张老板一把扶住担子,笑着骂,“这要是撞翻了,你们今天的糖画钱就得从压岁钱里扣!”

孩子们咯咯地笑着跑远了,留下一串清脆的笑声,惊得槐树上的麻雀扑棱棱飞起来,落在对面的灰瓦屋顶上。王大爷拿起剃头刀,在皮子上蹭了蹭,刀刃发出轻微的 “噌噌” 声。

“您说这日子过得快不快,” 王大爷给张老板围上白布,“前儿个我还看见李家二小子光着屁股在胡同里跑,这转眼就长这么高了。”

“可不是嘛,” 张老板眯着眼享受着刀锋划过脸颊的舒服劲儿,“我这豆腐脑摊子摆了十五年,胡同里的孩子都是喝着我的豆腐脑长大的。前阵子碰见陈家大姑娘,都出阁了,抱着孩子回娘家,还特意来我这儿喝了碗豆腐脑,说还是小时候的味儿。”

太阳慢慢升高,胡同里渐渐热闹起来。卖糖葫芦的吆喝声从街那头传来,“冰糖葫芦 —— 酸甜开胃嘞 ——” 拖着长长的尾音,在胡同里回荡。收废品的摇着铃铛走过,“收破烂儿嘞 —— 旧衣裳旧报纸换钱嘞 ——” 铃铛声叮叮当当地响,像是在给胡同的早晨伴奏。

对门的赵奶奶端着个小板凳坐在门口晒太阳,手里纳着鞋底,线绳在布满皱纹的手里穿梭。赵奶奶的眼睛有点花了,鼻梁上架着副老花镜,镜腿用细绳子绑着,防止掉下来。她看着胡同里来来往往的人,嘴角总是带着笑,像是看着自家的孩子。

“赵奶奶,今儿天儿好,出来晒太阳啦?” 王大爷一边给张老板修着鬓角,一边打招呼。

“可不是嘛,” 赵奶奶抬起头,眯着眼笑,“屋里闷得慌,出来透透气。王大爷,您这生意可好?”

“托您的福,还行。” 王大爷笑着说,“等会儿给您修修头发?看您这头发又长了。”

“好啊好啊,” 赵奶奶高兴地应着,“还是您剃得舒服,那些洋理发店的小伙子,手重得很,剃得头皮生疼。”

正说着,胡同口开来辆洋车,车夫跑得满头大汗,车帘掀开,下来位穿着旗袍的年轻太太,手里拎着个精致的纸包,看样子是刚从东安市场回来。洋车车夫擦了擦汗,笑着跟王大爷打招呼:“王大爷,忙着呐?”

“忙着呢,” 王大爷点头笑着,“今儿生意不错吧?”

“还行,拉着这位太太从东安市场回来,给了不少赏钱。” 车夫憨厚地笑着,露出两排白牙,“等会儿跑完这趟,来您这儿刮个脸。”

年轻太太踩着高跟鞋,“噔噔噔” 地走进胡同深处,旗袍的开叉随着脚步轻轻摆动,留下一阵淡淡的香水味,和胡同里的烟火气混在一起,倒也不觉得突兀。赵奶奶看着她的背影,笑着对王大爷说:“这张家大小姐,越来越摩登了。想当年她还是个扎着小辫儿的丫头,总来我这儿要糖吃呢。”

王大爷刚给张老板剃完头,用热毛巾擦着脸:“女大十八变嘛。这北平城不也一天一个样?前儿个我去王府井,看见好多高楼拔地而起,街面上跑着小汽车,跟咱们小时候不一样喽。”

“可不是嘛,” 张老板付了钱,整理着衣服,“但我还是爱咱们这胡同,住着舒坦。街坊邻里都熟络,谁家做了好吃的,都端一碗给邻居尝尝。不像那些新楼房,住对门都不认识。”

说话间,卖水的老李推着水车过来了。水车是木头做的,箍着铁圈,被水浸得发黑。老李穿着件粗布褂子,肩上搭着块毛巾,脸上的汗珠顺着皱纹往下淌。他推着水车,脚步沉稳,嘴里哼着不成调的小曲儿。

“李大哥,歇会儿喝碗豆腐脑?” 张老板热情地招呼。

“不了不了,” 老李摆摆手,声音洪亮,“还有好几家等着送水呢,等送完了再来。” 他推着水车,吱呀吱呀地往胡同深处走去,水桶里的水随着脚步轻轻晃荡,偶尔溅出几滴,在青石板上留下湿痕,很快又被太阳晒干。

赵奶奶慢悠悠地挪到剃头棚前,王大爷搬了个小马扎让她坐下。“您这头发白得越来越多了,” 王大爷仔细地梳理着赵奶奶花白的头发,“要不要染一染?我这儿有新到的染发膏,不刺激头皮。”

赵奶奶笑着摆摆手:“不用不用,都这把年纪了,染它干啥?白就白了,顺其自然。我这头发跟胡同里的老槐树似的,都老喽。”

“您可别这么说,” 王大爷拿起剪刀,小心翼翼地修剪着,“您身子骨硬朗着呢,比我们这些老头子都精神。上次胡同里办庙会,您还跟着扭秧歌呢。”

“那是,” 赵奶奶得意地说,“我这身子骨,都是遛弯遛出来的。每天天不亮就去天坛公园,跟着大家伙儿打太极、练气功,回来再给孙子做早饭,一天到晚不闲着。”

胡同里的人渐渐多了起来。上学的孩子背着书包匆匆跑过,嘴里还叼着半块馒头;上班的先生穿着长衫,手里夹着公文包,步履匆匆;居家的太太提着菜篮子从菜市场回来,篮子里装着新鲜的蔬菜和肉,边走边和街坊打招呼。

“张太太,今儿买的排骨看着不错啊,给孩子炖汤?” 赵奶奶笑着问。

“是啊,” 张太太笑着应道,“孩子最近学习累,给补补身子。赵奶奶,您要不要来块尝尝?”

“不了不了,” 赵奶奶摆摆手,“我牙口不好,啃不动那硬东西。”

张老板的豆腐脑摊子前围了几个食客,有老人带着孩子,有刚下班的伙计,都端着碗吃得津津有味。阳光透过槐树叶的缝隙洒下来,在地上投下斑驳的光影,随着风轻轻晃动。

王大爷给赵奶奶剪完头发,用小刷子扫掉脖子上的碎发:“好了您瞧瞧,精神多了。” 赵奶奶摸了摸头发,满意地笑:“还是您手艺好,清爽多了。多少钱?”

“跟我还客气啥,” 王大爷摆摆手,“下次再说。”

“那哪儿行,” 赵奶奶从兜里掏出几个铜板,硬塞给王大爷,“您这也是辛苦钱。” 两人推让了半天,王大爷才收下钱,又从旁边的糖罐里抓了把水果糖递给赵奶奶:“给您孙子吃。”

赵奶奶笑着接过来,揣进兜里:“那我就不客气了,谢谢你啊王大爷。” 她颤巍巍地站起来,端着小板凳往家走,嘴里哼着年轻时的小调,背影在阳光下拉得很长。

太阳爬到头顶,胡同里更热了。卖冰棍的推着自行车过来了,车后座上绑着个泡沫箱子,盖着厚厚的棉被。“冰棍儿 —— 绿豆冰棍儿 ——” 的吆喝声清脆响亮,孩子们听见了,都拉着大人的手跑过来。

王大爷收起剃头棚,把椅子和铜盆往旁边的门洞里搬。“天热了,歇会儿再营业。” 他对旁边的张老板说,“你也该歇歇了,看你这汗流的。”

“是啊,” 张老板擦了擦汗,“等过了晌午再接着卖。这天儿热的,豆腐脑都容易坏。” 他收拾着摊子,把剩下的豆腐脑盖好,又往桶里加了些冰块。

胡同里安静下来,只有蝉在槐树上不知疲倦地叫着,“知了 —— 知了 ——” 像是在诉说着北平的夏天。偶尔有风吹过,带来一丝凉意,树叶沙沙作响,像是在回应蝉的鸣叫。

王大爷搬了个小马扎坐在门洞里,掏出旱烟袋,装上烟丝,用火柴点燃,吧嗒吧嗒地抽着。烟雾缭绕中,他眯着眼看着胡同里的青石板路,看着墙上斑驳的树影,像是在回忆着过去的岁月。

“想啥呢王大爷?” 张老板走过来,也搬了个凳子坐下。

“想我年轻的时候,” 王大爷吐出一口烟,“那时候这胡同可比现在热闹。有耍猴的,有唱大鼓的,还有拉洋片的,一到晚上,满胡同都是吆喝声。”

“可不是嘛,” 张老板感慨道,“我小时候最爱看拉洋片的,一毛钱能看半天,里面的画儿活灵活现的,还有人唱着解说,可有意思了。”

“现在这些都少见了,” 王大爷叹了口气,“都改成电影院了,放那些西洋片子。年轻人都爱看那个,咱们这些老头子还是喜欢老玩意儿。”

“时代变了嘛,” 张老板笑着说,“但有些东西没变。你看这胡同,还是这些老房子,这些老槐树,咱们这些老街坊也还在这儿住着,这不就挺好嘛。”

王大爷点点头,又抽了口烟:“你说得对,只要咱们这些人还在,这胡同的魂就还在。”

阳光慢慢向西移动,胡同里的影子渐渐拉长。卖晚报的孩子跑了过来,“晚报 —— 看晚报喽 ——” 清脆的童声打破了午后的宁静。下班的人们陆续回来了,胡同里又热闹起来。

王大爷重新支起剃头棚,张老板也打开了豆腐脑摊子。吆喝声、说笑声、自行车的铃铛声混在一起,构成了北平胡同里最寻常也最温暖的画面。

夕阳西下,给胡同里的老房子镀上了一层金色。槐树叶在晚风中轻轻摇曳,投下斑驳的光影。王大爷收起剃头刀,张老板也卖完了最后一碗豆腐脑。他们收拾着摊子,互相道别,准备回家吃晚饭。

胡同里渐渐安静下来,只有几家窗户里透出温暖的灯光,传出饭菜的香味和说笑声。偶尔有晚归的人走过,脚步声在寂静的胡同里格外清晰。

月亮悄悄爬上夜空,给北平的胡同洒下一层银辉。槐树上的蝉不知何时停止了鸣叫,取而代之的是蟋蟀的叫声,“蛐蛐 —— 蛐蛐 ——” 轻柔而悠扬。

王大爷锁上门,慢悠悠地往家走。他的影子被月光拉得很长,在青石板路上一步一步地移动。胡同里的老槐树静静地站在那里,像是在守护着这些平凡而温暖的岁月,守护着北平城最质朴的烟火气。

这就是北平的胡同,没有惊天动地的大事,却有着最真实的生活,最温暖的人情。就像王大爷手里的剃头刀,张老板的豆腐脑,赵奶奶的针线活,平淡无奇,却陪着一代又一代的北平人,走过了一个又一个春夏秋冬,成为了岁月里最温暖的记忆。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。