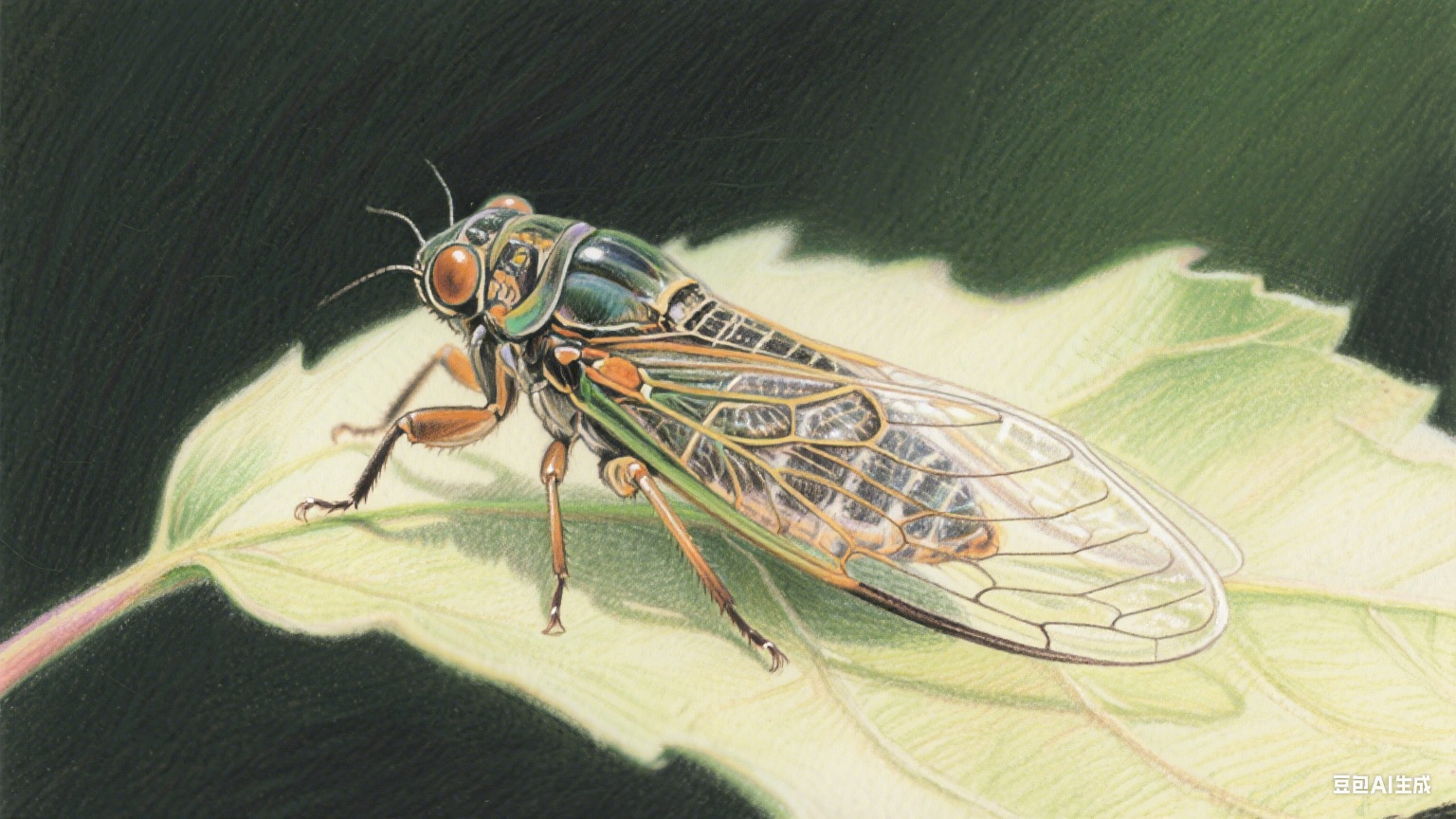

夏日午后的阳光穿过梧桐叶隙,落在窗台上那只停驻的蝉身上。它透明的翅膜在光线下泛着虹彩,翅脉如镂空的蕾丝般精致,仿佛轻轻一碰就会碎裂。这便是 “功薄蝉翼” 最直观的意象 —— 微小、脆弱,却承载着生命最精密的构造。古人以蝉翼喻功绩微薄,殊不知自然界与人类文明中,许多看似微不足道的存在,正以蝉翼般的轻盈,托起了沉甸甸的文明刻度。

蝉翼本身就是自然界的奇迹。显微镜下的蝉翼表面覆盖着纳米级的柱状结构,这些直径仅数百纳米的突起排列整齐,形成了天然的抗菌涂层。当水滴落在翅膜上时,会因表面张力自动收缩成球状,带走附着的灰尘与细菌,这种 “自清洁效应” 让蝉在潮湿的盛夏始终保持翅膜洁净。生物学家发现,正是这层看似脆弱的翅膜,让蝉能够在羽化后完成长达数周的飞行,跨越数百米寻找配偶,延续物种的繁衍。每只蝉耗费数年时间在地下蛰伏,最终换来短短数十天的成虫生命,而支撑这短暂辉煌的,正是这对薄如轻纱的翅膀。它们的功绩或许在宏大的自然叙事中显得渺小,却在物种延续的链条上不可或缺。

在人类文明的长河中,“功薄蝉翼” 的故事同样熠熠生辉。敦煌莫高窟的壁画历经千年风沙,那些绘制在岩壁上的飞天仕女,衣袂飘飘如蝉翼轻展。画师们用矿物颜料在粗糙的石壁上勾勒线条,每一笔都细如蚕丝。现代科技通过高光谱成像发现,这些看似简单的色块中,竟包含了铅白、朱砂、石绿等数十种矿物成分。画师们将颜料研磨成微米级粉末,调入胶质,才能让色彩在干燥的西北气候中留存千年。当我们惊叹于飞天的飘逸时,往往忽略了那些日复一日研磨颜料、勾勒线条的工匠。他们的名字从未被记载,功绩如蝉翼般消散在历史尘埃中,却共同完成了人类艺术史上最宏伟的壁画群。

北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载过一个故事:皇宫修建宫殿时需要绘制梁枋彩绘,招募的画工中有位老者每天只在梁上勾勒几笔淡墨,旁人都嘲笑他敷衍了事。直到完工那日,阳光透过窗棂照在梁上,那些淡墨线条在光影中竟呈现出立体的浮雕效果,鸟兽花卉仿佛要从木头上跃出。原来老者深谙光影之道,用最淡的墨色画出了最生动的层次。这种 “淡墨生姿” 的技艺,恰如蝉翼的透光之妙,看似轻描淡写,实则蕴含着深厚的功力。在传统工艺中,这样的例子不胜枚举:景德镇瓷器上的 “影青” 釉色,薄如蝉翼却能映出指影;苏州缂丝的 “通经断纬” 技法,每平方厘米有近百个经纬交织点,织出的花纹如蝉翼般透气透光。这些工艺追求的极致,正是对 “功薄蝉翼” 的最好诠释 —— 以最小的物质消耗,实现最大的艺术效果。

科学史上的许多突破,最初都始于 “蝉翼般” 的微小发现。1665 年,英国科学家胡克用自制的显微镜观察软木薄片,发现了蜂窝状的微小结构,他将其命名为 “细胞”。这个看似偶然的发现,如同一道微光照亮了生物学领域,最终催生了细胞学说的建立。当时的显微镜放大倍数不足百倍,看到的只是细胞壁的残痕,胡克的 “功绩” 在当时的科学界看来微不足道,甚至遭到同行质疑。但正是这个 “蝉翼般” 的观察,为后来的生物学研究奠定了基础。类似的故事在科学史上不断重演:居里夫人在数吨沥青铀矿中提取出 0.1 克镭盐,在黑暗中发出的微弱蓝光如蝉翼振翅;屠呦呦从黄花蒿中萃取的青蒿素晶体,在显微镜下呈针状排列,却拯救了全球数百万疟疾患者的生命。这些科学发现的起点,都如蝉翼般轻盈微小,却最终掀起了改变世界的风暴。

在文学与艺术的殿堂里,“功薄蝉翼” 的美学价值被发挥到极致。南宋词人姜夔的词风被誉为 “清空骚雅”,他在《扬州慢》中写下 “渐黄昏,清角吹寒,都在空城”,仅用十数字便勾勒出战后扬州的萧瑟。这种以简驭繁的笔法,如同蝉翼的翅脉,用最简洁的线条构建出最丰富的意境。元代画家倪瓒的山水画,画面留白多于笔墨,几株枯树、一汪静水,却让观者感受到天地的苍茫。他在《渔庄秋霁图》中用干笔淡墨皴擦山石,笔触轻如蝉翼扫过纸面,却在极简中蕴含着无尽的禅意。艺术评论家发现,这些看似 “轻描淡写” 的创作,实则耗费了艺术家数年乃至数十年的功力。姜夔为了一个词牌的格律反复推敲,倪瓒为了画好一根线条苦练半生,他们将深厚的学养浓缩在蝉翼般轻盈的笔触中,成就了中国美学 “重意轻形” 的独特品格。

社会变迁中,那些 “功薄蝉翼” 的个体力量同样不可小觑。云南独龙江乡的教师高德荣,数十年如一日在雪山峡谷间奔波,用粉笔在木板房里教孩子们读书。他的足迹踏遍独龙族聚居的每个村寨,让数百名少数民族孩子走出大山。在宏大的脱贫攻坚叙事中,他的努力或许如蝉翼般微小,却让每个受助家庭的命运发生了改变。敦煌研究院的年轻修复师们,每天用特制的胶水粘贴壁画残片,每平方厘米的修复需要重复数十次操作。他们在幽暗的洞窟中工作,面对的是千年壁画上微米级的裂隙,用最轻柔的动作延续着文明的生命。这些看似平凡的工作,没有惊天动地的壮举,却如蝉翼的翅脉般,编织起社会进步的网络。

现代科技的发展,更让我们重新认识 “功薄蝉翼” 的深层价值。纳米材料学家模仿蝉翼结构,研制出具有自清洁功能的建筑涂料,让高楼外墙在雨水冲刷后依然洁净如新;医学家借鉴翅膜的轻薄特性,开发出可降解的心脏支架,厚度仅数十微米的支架能够支撑血管张开,待血管修复后自动溶解。这些科技突破告诉我们,微小不等于无用,脆弱不等于卑微。正如芯片上的晶体管从毫米级缩小到纳米级,反而让计算能力呈指数级增长,人类文明的进步往往伴随着对 “微小价值” 的重新发现。

文化学者发现,“功薄蝉翼” 的哲学内涵在中国传统文化中源远流长。道家主张 “见小曰明”,认为能洞察细微之处才是真正的智慧;儒家提倡 “慎微”,强调在小事上修养品德。明代思想家王阳明在《传习录》中记载,有弟子问如何看待 “事功” 大小,他回答:“致良知便是功,此功虽微,却是根本。” 这种重视微小价值的思想,让中国文化始终保持着对细节的敬畏。故宫太和殿的匾额 “建极绥猷” 四字,每个笔画的起承转合都经过工匠精心设计,正是这些看似微小的书法细节,彰显着皇权的庄严;苏州园林的漏窗设计,将窗外景色框成流动的画卷,那些镂空的花纹如蝉翼般精致,却让园林空间生出无限层次。

站在夏日的阳光下,看着那只振翅飞走的蝉,忽然明白 “功薄蝉翼” 从来不是谦辞,而是对生命本质的深刻洞察。蝉翼的脆弱是表象,其精密结构中蕴藏的生存智慧才是内核;微小的功绩或许不被史册记载,却在文明的肌理中留下永恒的印记。当我们学会在宏大叙事中关注那些蝉翼般的细节,在喧嚣时代守护那些看似微小的坚持,便能真正理解:最伟大的力量,往往孕育在最平凡的坚持中;最厚重的文明,常常由最轻盈的细节编织而成。

那些如蝉翼般的微小功绩,终将在时光的沉淀中,成为丈量文明高度的标尺。就像阳光穿过蝉翼时折射的虹彩,微小的存在,也能绽放出震撼人心的光芒。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。