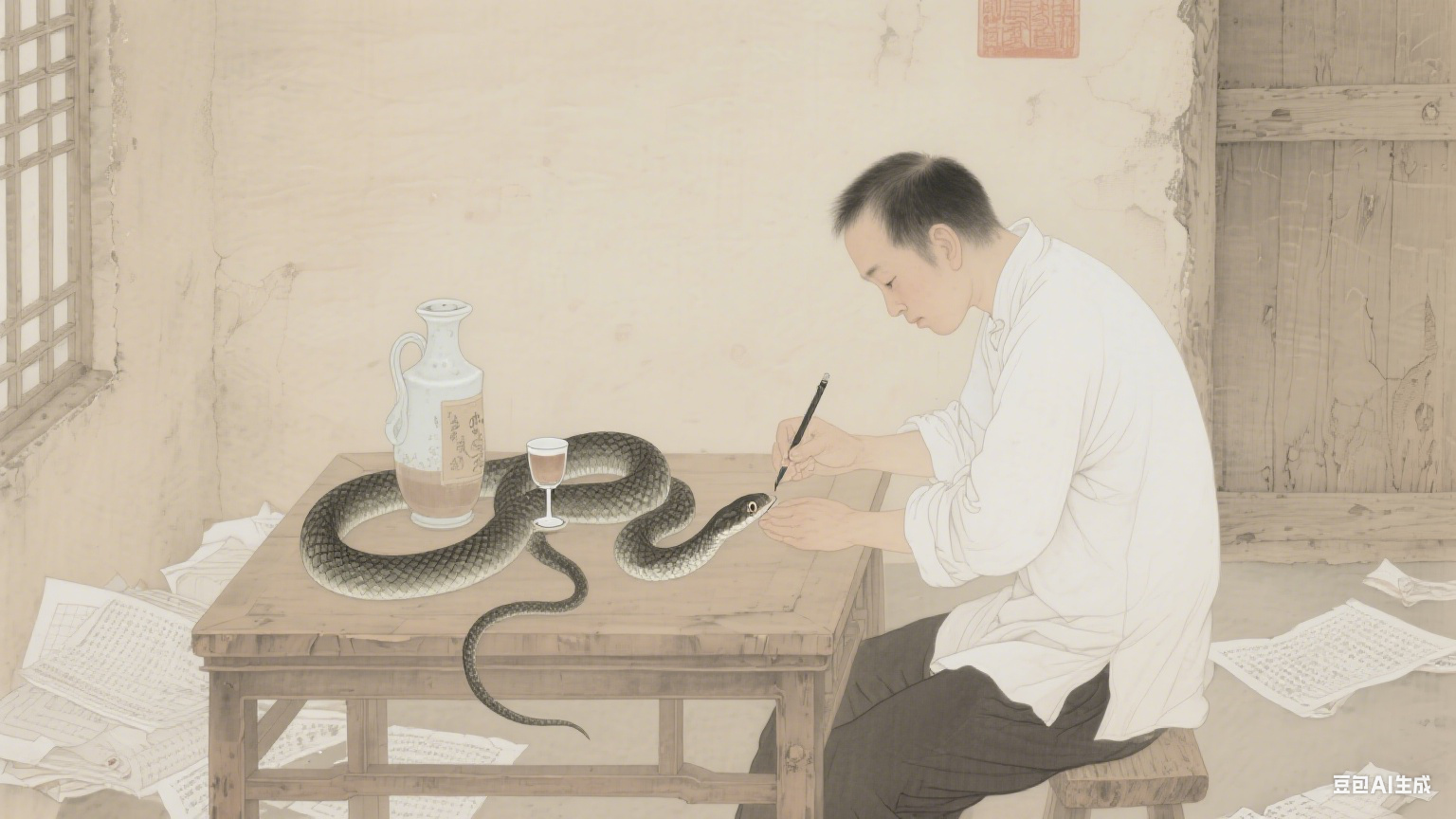

在中华文化的璀璨星河中,成语如一颗颗凝练智慧的明珠,承载着古人对世事人情的深刻洞察。“画蛇添足” 便是其中极具警示意义的一则,它像一面镜子,映照出人类在认知与实践中常犯的典型谬误。这个源自《战国策・齐策二》的典故,讲述了楚国贵族祭祀后,门客们比赛画蛇饮酒的故事:先画成者可饮美酒,一人率先画完蛇,见他人未就,便得意地为蛇添上脚,结果因蛇本无脚而错失美酒。看似简单的故事背后,隐藏着关于适度与过度、本质与表象的永恒命题,值得我们在古今中外的实践中不断回味与反思。

典故溯源:从历史场景到文化符号

“画蛇添足” 的典故诞生于战国时期的社会土壤,彼时诸侯争霸、士阶层活跃,游说辩论之风盛行,人们对逻辑思辨与实践智慧的需求空前高涨。故事中 “蛇固无足,子安能为之足” 的核心诘问,直指认知偏差的要害 ——违背事物本质的过度行为终将徒劳无功。这个典故在流传过程中,逐渐脱离具体的历史场景,升华为具有普遍意义的文化符号,成为批评那些多此一举、弄巧成拙行为的经典表达。

在汉代刘向编纂《战国策》时,特意收录这则故事,显然是看中其对治国理政的借鉴意义。战国时期各国变法图强,若政策实施中偏离本质目标,过度追求形式创新,往往会适得其反。如赵武灵王 “胡服骑射” 的改革之所以成功,正是因其紧扣军事强国的本质需求;而某些诸侯国盲目效仿礼制改革,却忽视民生根本,最终沦为 “画蛇添足” 的笑柄。可见,古人早已从历史实践中认识到:任何行动都应围绕核心目标展开,脱离本质的修饰只会消解原有价值。

随着时代演进,“画蛇添足” 的内涵不断丰富。魏晋玄学盛行时,文人将其引申为对 “言意之辨” 的探讨,认为语言文字作为表意工具,若过度雕琢反而会遮蔽思想本质;唐宋诗词创作中,诗人们以 “羚羊挂角,无迹可求” 的境界追求,反对 “为文而造情” 的过度修饰,正是对画蛇添足之弊的艺术规避。这个成语逐渐超越具体行为的批评,成为对认知模式缺陷的深刻概括,提醒人们警惕 “做加法” 的思维惯性。

认知机理:过度修饰的心理动因

从心理学视角审视,画蛇添足现象源于人类深层的认知偏差与心理需求。认知心理学中的 “过度合理化效应” 揭示,当人们对已完成的任务过度附加理由或修饰时,反而会降低其原有价值。故事中率先画完蛇的门客,本已凭借精准把握蛇的形态特征赢得先机,却因额外添加的 “脚” 破坏了作品的完整性,这种行为背后是典型的 “成就展示冲动”—— 通过额外行为证明自己的能力,结果却适得其反。

社会心理学的 “自我展示理论” 进一步解释了这种行为的动因。个体在群体中往往渴望获得超越他人的评价,故事中的门客正是在竞争情境下,试图通过 “超额完成任务” 彰显优越感。这种心理在现代社会表现为职场中的 “过度汇报”、学术中的 “冗余引用”、设计中的 “元素堆砌” 等现象。如某些职场人在汇报工作时,不聚焦核心成果,反而用大量无关数据填充 PPT;学术论文中,部分作者为显示学识,刻意堆砌专业术语,反而遮蔽了研究核心 —— 这些都是现代版的 “画蛇添足”。

神经科学研究发现,大脑的奖赏机制与前额叶皮层的调控功能失衡,可能导致过度行为。当个体完成某项任务时,大脑会分泌多巴胺产生愉悦感,若前额叶的理性调控不足,就容易陷入 “愉悦循环”,通过重复或追加行为延续快感,即便这些行为已偏离目标。这解释了为何人们明知某些修饰不必要,却仍难以克制 —— 就像故事中的门客,在成功的愉悦感驱使下,失去了对行为合理性的判断。

历史镜鉴:变革中的过犹不及

在中国历史长河中,“画蛇添足” 式的政策失误留下了诸多教训。西汉末年,王莽篡汉后推行 “托古改制”,本意是解决土地兼并问题,却因过度追求复古形式而忽视现实国情,最终引发天下大乱。他仿照周礼推行 “王田制”,又无端恢复早已过时的五等爵制,甚至改革货币体系达五次之多,每项改革都附加大量繁文缛节,如同为 “治国之蛇” 添上无数冗余的 “脚”,结果使社会经济陷入瘫痪。

北宋王安石变法是另一典型案例。变法初衷是富国强兵,青苗法、募役法等核心政策具有进步意义,但在执行过程中,地方官员为追求政绩,强制摊派青苗钱、过度提高征收标准,将利民政策扭曲为扰民工具。正如为蛇添足者忽视蛇的本质特征,变法执行者忽视了政策落地的现实条件,最终导致 “利民之策” 沦为 “害民之举”。苏轼在《上神宗皇帝书》中批评变法 “求治太速,进人太锐”,正是指出这种急于求成的过度操作问题。

反观成功的改革实践,往往蕴含着对 “适度原则” 的坚守。商鞅变法之所以能使秦国崛起,关键在于其紧扣 “富国强兵” 的核心目标,变法措施直击制度要害,摒弃不必要的形式包装。他 “徙木立信” 确立权威后,聚焦土地制度、军功制度等本质问题,不搞繁琐仪式,不设多余条款,这种精准发力的改革智慧,与 “画蛇添足” 形成鲜明对比,印证了 “治大国若烹小鲜” 的深刻哲理。

现代启示:各领域的去伪存真

在科技创新领域,“画蛇添足” 现象表现为技术研发中的 “功能过剩”。某些科技产品为争夺市场卖点,盲目添加冗余功能,反而降低核心体验。如早期智能手机曾搭载投影、红外遥控等小众功能,最终因实用性低被市场淘汰;智能手表领域,部分产品试图集成血压、血糖监测等医疗功能,却因精度不足沦为鸡肋 —— 这些产品未能认识到,用户真正需要的是稳定可靠的核心功能,而非华而不实的附加体验。

艺术创作中,“画蛇添足” 体现为对形式的过度追求。唐代画家张彦远在《历代名画记》中强调 “夫画物特忌形貌采章,历历具足,甚谨甚细,而外露巧密”,批评的正是过度修饰的创作倾向。现代设计领域同样存在此类问题:某些网页设计堆砌动画效果,导致加载缓慢;影视剧中滥用特效,掩盖剧情单薄;文学作品中过度使用修辞,反而破坏叙事流畅性。真正的艺术大师如齐白石画虾,仅用寥寥数笔便形神兼备,正是懂得 “留白” 的智慧,避免了 “添足” 之弊。

教育领域的 “画蛇添足” 更为隐蔽却影响深远。素质教育改革本应减轻学生负担,培养核心素养,但部分学校将其异化为 “才艺堆砌”,要求小学生同时学习钢琴、绘画、编程等多项技能,忽视儿童成长规律;家庭教育中,一些家长为 “不让孩子输在起跑线”,在正常课业外附加大量补习班,反而导致孩子厌学 —— 这些行为如同强迫幼苗提前开花,违背了教育的本质规律。正如蛇有蛇的生长形态,教育也有其内在节奏,过度干预只会适得其反。

规避之道:回归本质的智慧

避免 “画蛇添足” 的核心在于把握事物本质,建立 “适度思维”。《道德经》有言 “少则得,多则惑”,强调抓住关键的重要性。在实践中,这要求我们建立 “目标 — 手段” 的清晰映射,始终追问:所采取的措施是否直接服务于核心目标?如企业管理中,应聚焦 “创造价值” 而非 “流程完美”;产品设计中,坚守 “用户需求” 而非 “设计师炫技”。日本经营之圣稻盛和夫提出的 “现场现物现实” 原则,正是倡导回归问题本质,避免冗余环节。

批判性思维的培养是防范过度行为的认知基础。面对任务时,应建立 “必要性检验” 机制:这项修饰是否改变事物本质?是否增加实际价值?是否超出必要成本?就像故事中若有门客及时提醒 “蛇固无足”,便可避免错误。现代项目管理中的 “敏捷开发” 模式,通过持续迭代与反馈,不断剔除冗余功能,正是对这种思维的实践 —— 每增加一个功能模块,都要经过严格的价值论证,防止偏离核心目标。

文化传承中的 “守正创新” 理念,为避免 “画蛇添足” 提供了方法论。“守正” 即坚守事物本质,“创新” 则是适度优化而非过度改造。如京剧艺术的改革,既要保留唱念做打的核心程式,又要在题材、表现形式上与时俱进;传统节日的现代化,应传承文化内核而非堆砌商业元素。这种智慧在故宫文创的成功中体现得尤为明显:既保持文物的文化本质,又通过现代设计语言实现传播创新,避免了对传统文化的过度解构。

永恒命题:在平衡中追求卓越

从楚国门客的酒杯到现代社会的各个领域,“画蛇添足” 的警示从未过时。它揭示了一个永恒规律:任何事物都有其本质规定性,超出本质的修饰只会破坏其完整性。如同真正的美玉无需过多雕琢,精湛的技艺贵在恰到好处,卓越的智慧在于认清边界。在这个信息爆炸、竞争激烈的时代,人们更容易陷入 “做得越多越好” 的误区,忘记 “有所不为” 有时比 “有所为” 更重要。

认知科学的最新研究表明,顶尖专家与普通从业者的核心区别,在于对 “必要性” 的判断能力。专家能精准识别问题本质,用最简洁的方式解决问题;而新手往往在细节中迷失,做大量无效功。这提醒我们,真正的进步不在于附加多少修饰,而在于对本质的深刻把握。就像优秀的画师懂得留白,高明的厨师善用本味,卓越的管理者聚焦核心 —— 他们都懂得,在追求卓越的道路上,避免 “画蛇添足” 比盲目 “添砖加瓦” 更为重要。

站在文明发展的维度看,“画蛇添足” 的警示关乎人类理性的自我校准。从古希腊的 “中庸之道” 到中国儒家的 “过犹不及”,人类始终在探索适度的智慧。在科技创新日新月异的今天,我们更需要这种智慧:人工智能的发展应坚守伦理边界,避免技术滥用;城市建设应保留生态本底,避免过度开发;文化传播应守护精神内核,避免娱乐化消解。唯有如此,才能在变革中保持清醒,在创新中坚守本质,真正实现 “画龙点睛” 而非 “画蛇添足” 的境界。

成语是活的智慧,“画蛇添足” 的价值不仅在于批评错误,更在于指引正确的实践方向。它提醒我们:在描绘人生与事业的画卷时,既要保持创造的热情,更要坚守理性的判断;既要追求卓越的目标,更要懂得适可而止的智慧。当我们学会在本质与修饰、必要与冗余之间找到平衡,便能避开认知的陷阱,让每一份努力都真正创造价值,如同那幅未被添足的蛇画,以本真的姿态赢得属于自己的 “美酒”。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。