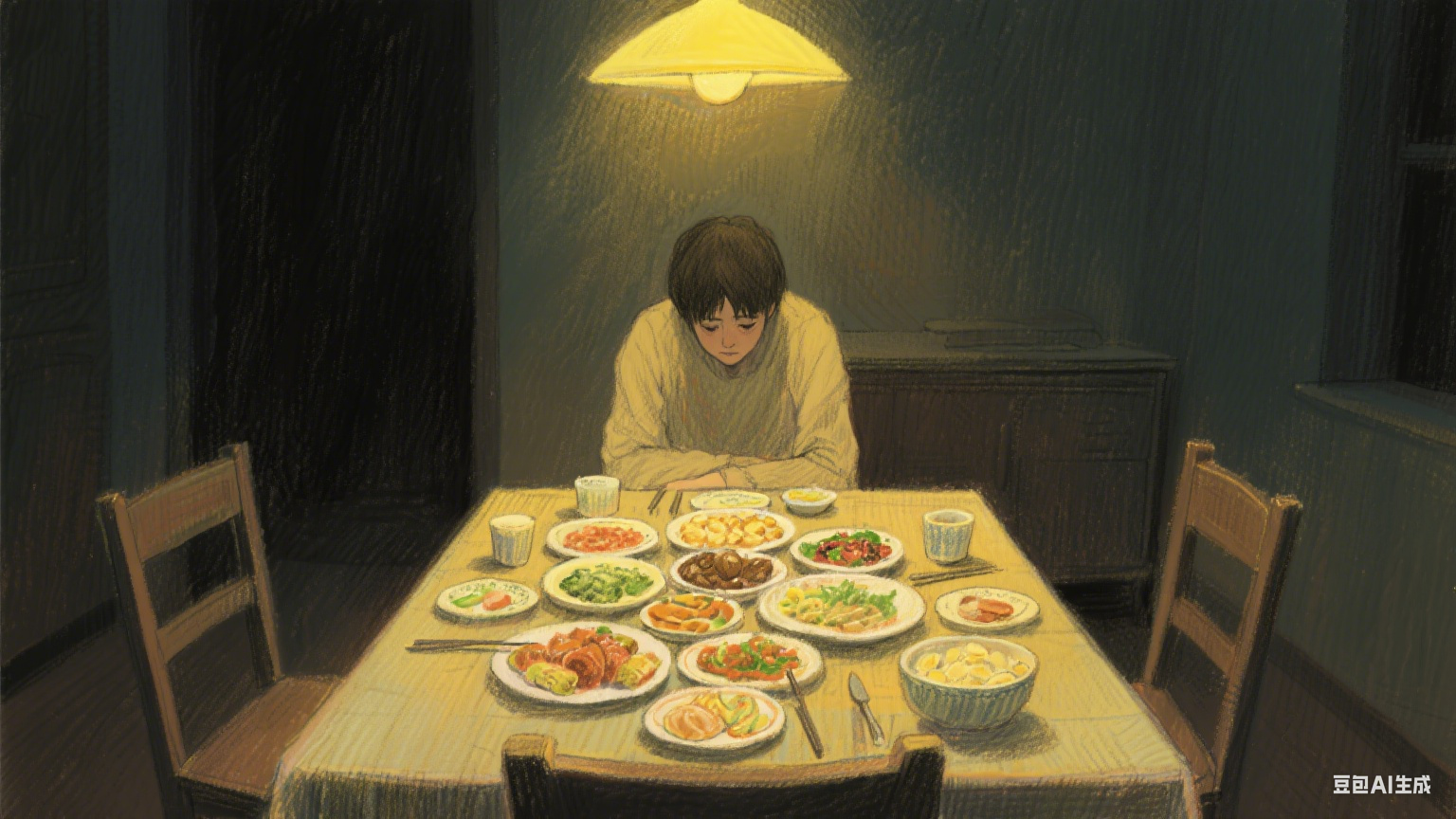

暮色四合时,老城区的巷弄总会飘起饭菜香。张婶端上桌的红烧肉还冒着热气,油光锃亮的肉块在青瓷碗里堆叠,可她只是用筷子拨弄了两下,便放下餐具望向窗外。桌上的米饭还剩小半碗,精心熬制的冬瓜排骨汤只喝了两口,这样的场景在近半年里已成常态。邻居们说张婶是老了没胃口,只有她自己知道,自从老伴走后,再丰盛的饭菜也总觉得少了点什么,这便是古人说的 “食不终味” 吧。

“食不终味” 四字,最早见于《礼记・檀弓》中 “食旨不甘,闻乐不乐” 的记载,原指因心中忧戚而无法尽享饮食之味。随着时光流转,这个词语逐渐超越了单纯的生理感受,演变成一种复杂的情感符号。它可能是游子面对满桌珍馐时,突然涌上心头的乡愁;可能是离人独对残羹冷炙时,挥之不去的思念;更可能是历经沧桑后,对世间滋味的淡然与通透。在饮食文化源远流长的华夏大地,“食不终味” 从来不是简单的味觉缺失,而是生命体验在舌尖上的微妙折射。

江南水乡的清晨,总伴随着乌篷船划过水面的轻响。李奶奶的酱园就在河边,百年的老缸里腌着春夏秋冬的味道。她的孙子从小在酱园长大,最爱吃奶奶做的酱鸭。每当放学归来,老远就能闻到酱鸭的醇香,那是用冰糖、料酒和二十余种香料慢炖而成的滋味,鸭皮油亮泛红,肉质酥烂入味。后来孙子去了国外留学,每年春节,李奶奶都会提前做好酱鸭等着他归来。可去年孙子因为疫情没能回家,李奶奶端着亲手做的酱鸭,一口也没吃下去。精心烹制的美味在口中索然无味,不是手艺变了,而是少了那个分享滋味的人,再好的味道也成了舌尖上的怅惘。

这样的场景在寻常巷陌间不断上演,构成了中国人饮食记忆里最柔软的部分。饮食从来都不只是为了果腹,更是情感的载体与传递。孔子说 “食不厌精,脍不厌细”,不仅强调饮食的精致,更暗含着对饮食中情感投入的重视。当承载情感的对象缺席,饮食便失去了灵魂,只剩下空洞的形式,这便是 “食不终味” 的情感内核。就像中秋的月饼,端午的粽子,若没有家人的陪伴,再精致的点心也尝不出团圆的滋味;就像故乡的特产,若没有乡愁的浸润,再地道的风味也品不出故土的温情。

在历史的长河中,“食不终味” 的故事更是不胜枚举。苏轼在《悼亡妻》中写下 “十年生死两茫茫,不思量,自难忘”,这位一生豁达的文人,在妻子王弗去世后,面对曾经喜爱的美食也难以下咽。他在《后赤壁赋》中写道 “断岸千尺,山高月小,水落石出”,看似写景,实则暗藏着内心的孤寂与怅然。饮食在此时已成为情感的镜子,映照出生命中无法填补的空缺。无独有偶,陆游在唐琬去世后,重游沈园,看到当年与爱人共同品尝过的黄藤酒,不禁感慨 “红酥手,黄藤酒,满城春色宫墙柳”,物是人非的怅惘让美酒也变得苦涩,这便是 “食不终味” 在岁月中的回响。

“食不终味” 的滋味,有时也源于生命中的重大转折。民国才女林徽因在病重期间,曾经最爱吃的杏仁茶也难以下咽。她的友人回忆,那时的林徽因躺在病床上,看着窗外的海棠花,手中的汤匙久久没有送到嘴边。不是茶水不够香甜,而是生命即将走到尽头时,对世间滋味的淡然与超脱。这种 “食不终味” 不再是单纯的悲伤,而是历经繁华后的通透,是看透世事的释然。就像浓茶过后的回甘,苦涩中带着清甜,怅惘中透着平和。

在现代社会,“食不终味” 有了更多元的呈现形式。都市白领在加班深夜点的外卖,常常吃了一半就放在一边;年轻人在聚餐时对着满桌佳肴,却频频拿起手机;父母精心准备的饭菜,孩子却心不在焉地扒拉几口。这些看似寻常的场景,实则暗含着 “食不终味” 的现代演绎。快节奏的生活让我们失去了细细品味的耐心,碎片化的信息让我们分散了感知的专注,人与人之间的疏离让饮食失去了情感的温度。我们吃得越来越精致,却越来越难体会到食物本真的滋味;我们选择越来越多样,却越来越难找到让心灵满足的味道。

然而,“食不终味” 并非全然的消极与失落,它也可能是一种留白与期待。就像中国画中的留白,不是空无一物,而是给观者留下想象的空间;就像乐曲中的休止符,不是戛然而止,而是为下一段旋律积蓄力量。在饮食中留下的 “余味”,有时是为了等待更好的相遇,有时是为了珍藏那份美好的记忆。古人云 “余味回甘”,说的正是这种留白带来的悠长韵味。一壶好茶往往需要慢慢品味,第一口或许平淡,第二口渐有滋味,第三口方能体会回甘;一道好菜也需要用心感受,火候的精妙,调味的平衡,都在细细咀嚼中逐渐显现。

在日本料理中,“一期一会” 的理念与 “食不终味” 有着异曲同工之妙。每一次用餐都是独一无二的相遇,应当心怀珍惜与感恩。这种对饮食的敬畏之心,让每一顿饭都成为值得铭记的体验。当我们心怀感恩地对待食物,即使只是简单的一粥一饭,也能品尝出生活的滋味;当我们专注地与食物对话,即使是粗茶淡饭,也能感受到自然的馈赠。这种对饮食的专注与敬畏,或许正是现代社会最需要的生活态度。

重拾 “食不终味” 中的积极意义,需要我们放慢脚步,用心感受。在周末的清晨,为自己做一顿早餐,细细品味每一口食物的滋味;在家人团聚的时刻,放下手机,专注地与亲人分享餐桌上的喜悦;在品尝美食时,闭上眼睛,感受食材在舌尖上的跳跃与融合。当我们学会在饮食中投入情感与专注,“食不终味” 便不再是失落与怅惘,而是对生活的热爱与珍视。

老城区的张婶后来在社区的帮助下,加入了老年烹饪班。她开始教年轻人做家常菜,在厨房里忙碌的日子让她重新找到了生活的乐趣。有一次,她做的红烧肉被年轻人一抢而空,听着大家赞不绝口的声音,张婶的眼眶湿润了。她终于明白,食物的滋味不仅在于味蕾的感受,更在于情感的流动与传递。当她把对老伴的思念融入菜肴,当年轻人把对生活的热爱倾注舌尖,“食不终味” 便有了新的意义 —— 那是岁月沉淀后的回甘,是情感交融后的温暖。

江南的李奶奶去年终于等到了孙子回家,祖孙俩围坐在桌前,慢慢品尝着酱鸭的滋味。孙子说,这是他在国外最想念的味道,李奶奶笑着说,只要你想吃,奶奶就一直做给你吃。窗外的月光洒在餐桌上,酱鸭的醇香在空气中弥漫,这一刻,食物的滋味与亲情的温暖交织在一起,构成了生命中最动人的味道。

“食不终味” 的真谛,或许就藏在这些寻常的生活场景中。它不是味觉的缺失,而是情感的丰富;不是饮食的遗憾,而是生活的留白。在岁月的长河中,我们会遇到形形色色的滋味,有甜有苦,有酸有辣,但真正让我们铭记的,往往是那些带着情感温度的味道。当我们学会在饮食中倾注情感,在生活中保持感恩,“食不终味” 便会成为生命中最悠长的回甘。

暮色中的老城区,饭菜香依旧飘满巷弄。张婶的厨房里传来阵阵欢笑,李奶奶的酱园里依旧腌着岁月的味道。在这些寻常的烟火气中,“食不终味” 不再是孤独的怅惘,而是温暖的期待;不再是味觉的缺失,而是情感的丰盈。因为我们知道,真正的美味从来不止于舌尖,更在于心中的那份牵挂与热爱,这便是 “食不终味” 留给我们的最珍贵的启示。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。