晨光漫过玻璃穹顶时,整座美术馆便成了被打翻的调色盘。金色的丝线穿透云层,在大理石地面绣出摇曳的光斑,那些悬挂在墙上的画布忽然有了呼吸,颜料层里沉睡的笔触正顺着光线舒展腰肢。有人说美术馆是时间的琥珀,而光影是剥开封印的指尖,每一缕移动的明灭,都在破译创作者凝固的心跳。

展厅转角藏着片被遗忘的角落。老式铸铁展架托着幅十九世纪的风景,画中麦田正淌过斜阳的余晖,而真实的月光正从高窗斜切进来,在画框边缘洇开道银白的水渍。两种光在此处相撞,画布上的麦穗便开始在现实的阴影里轻轻摇晃,仿佛画中人正推开油彩的栅栏,把麦香洒进观展者的衣袖。保洁员总说这里的灰尘落得格外慢,许是光影在跳舞时,悄悄托住了那些下坠的微粒。

三层回廊的天窗是位苛刻的导演。正午的强光会把巴洛克油画照得愈发浓艳,让圣母衣褶里的金线迸出细碎的火花;暮色四合时,又换成蒙胧的蓝调滤镜,莫奈的睡莲便从画布上游出来,在地面的水洼里绽出转瞬即逝的倒影。有位老画家总在下午三点零七分来此,他说这时的光线最懂雷诺阿,能让《煎饼磨坊的舞会》里的笑声,顺着光的纹路滚落到观众脚边。

雕塑馆的光影带着冰凉的触感。青铜铸成的躯体在顶灯照射下,肌肉线条投下刀削般的阴影,仿佛下一秒就要挣开基座的束缚。唯有雨天例外,湿漉漉的天光漫进来,把坚硬的轮廓泡得柔软,那些沉默的青铜眼眸里,竟会浮起层水汽般的温柔。曾有个孩子踮着脚伸手去触,指尖撞上的不是冰冷的金属,而是片温热的光斑 —— 那是阳光穿过雕塑掌心的圆孔,在地面种出的会移动的花。

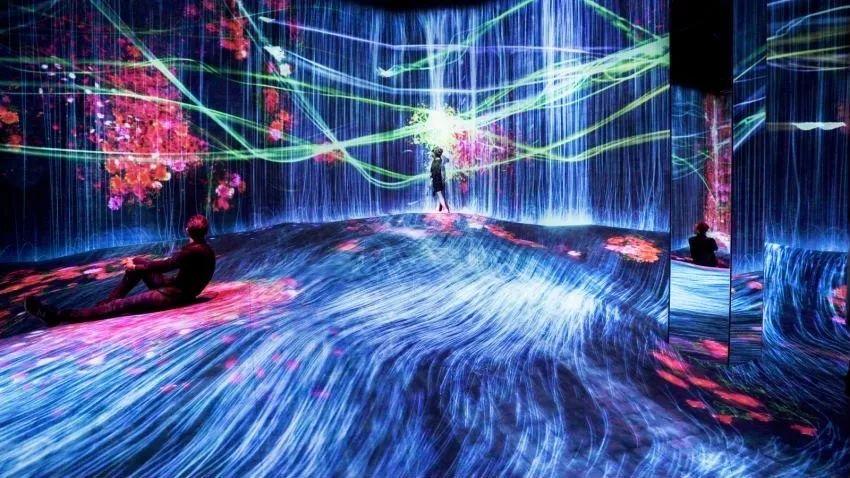

地下展厅的灯光是位神秘的叙事者。荧光灯管在头顶投下均匀的惨白,把当代艺术的荒诞照得愈发清晰:扭曲的钢铁上爬满阴影的藤蔓,破碎的镜片里囚禁着无数个缩小的太阳。但当闭馆音乐响起,工作人员熄灭主灯,藏在作品背后的小灯便会苏醒。微弱的光束从装置艺术的缝隙里钻出来,在黑暗中拼出条发光的小径,仿佛创作者留下的密码,只有耐心等待的人才能读懂。

暮色爬上美术馆的尖顶时,整座建筑便成了光与影的剧场。夕阳穿过彩色玻璃窗,在长廊里投下流动的光斑,像被打碎的彩虹正在慢慢复原。参观者的影子被拉得很长,与画中人的轮廓重叠又分离,恍惚间不知谁是画里的过客,谁是现实的归人。当最后一缕阳光掠过《星月夜》的漩涡,整幅画忽然活了过来,旋转的星云顺着墙根流淌,在地面汇成条闪着微光的河 —— 那是光影写给黑夜的情书,字迹会在黎明前悄悄褪色,却永远留在见过它的人眼底。

离馆的铃声惊醒了沉浸在光影里的人们,他们带着满身细碎的光斑走向出口,影子在身后被拉得很长很长。玻璃门合上的瞬间,有人回头望了一眼,看见美术馆的尖顶正披着最后一抹霞光,像座浮在尘世边缘的灯塔。那些被光与影亲吻过的画布与青铜,此刻都在沉默中等待,等待下一个黎明将它们重新唤醒,继续编织那些永远讲不完的,关于光与影的诗篇。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。