古希腊的酒神狂欢仪式上,人们戴着羊面具跳着荒诞舞蹈,用夸张的肢体语言嘲讽权贵,这便是喜剧最初的模样。那些被压抑的笑声像地底的泉眼,在仪式的催化下喷涌而出,既消解了阶层间的紧张,又让普通人在戏谑中获得片刻喘息。从阿里斯托芬的《鸟》到莎士比亚的《威尼斯商人》,喜剧始终保持着这种原始生命力 —— 它不是对苦难的无视,而是用幽默为沉重的人生安装缓冲垫。

市井街坊的调侃里藏着最鲜活的喜剧智慧。北京胡同里下棋老头的互损,成都茶馆里摆龙门阵的插科打诨,本质上都是用玩笑拆解生活的琐碎。当主妇抱怨物价飞涨时突然冒出一句 “猪肉价能买黄金了,我家炒菜都改看猪跑下饭”,尖锐的现实便在笑声中软化成可触碰的温热。这种民间喜剧从不追求精致的结构,却像家常菜里的葱姜蒜,让平淡日子有了回甘的层次。

舞台喜剧的魔力在于用虚构放大真实。卓别林穿着大皮鞋在流水线前疯狂拧螺丝,夸张的机械动作背后是工业时代对人性的异化;《夏洛特烦恼》里夏洛穿越后对周杰伦的模仿,在荒诞中戳中一代人的青春遗憾。优秀的喜剧创作者都懂得 “用力过猛” 的艺术 —— 把上班族的焦虑转化成 “老板画的饼能养活整个非洲” 的吐槽,将中年危机包装成 “保温杯里泡枸杞还得配党参” 的自嘲,用变形的镜子照出每个人的影子。

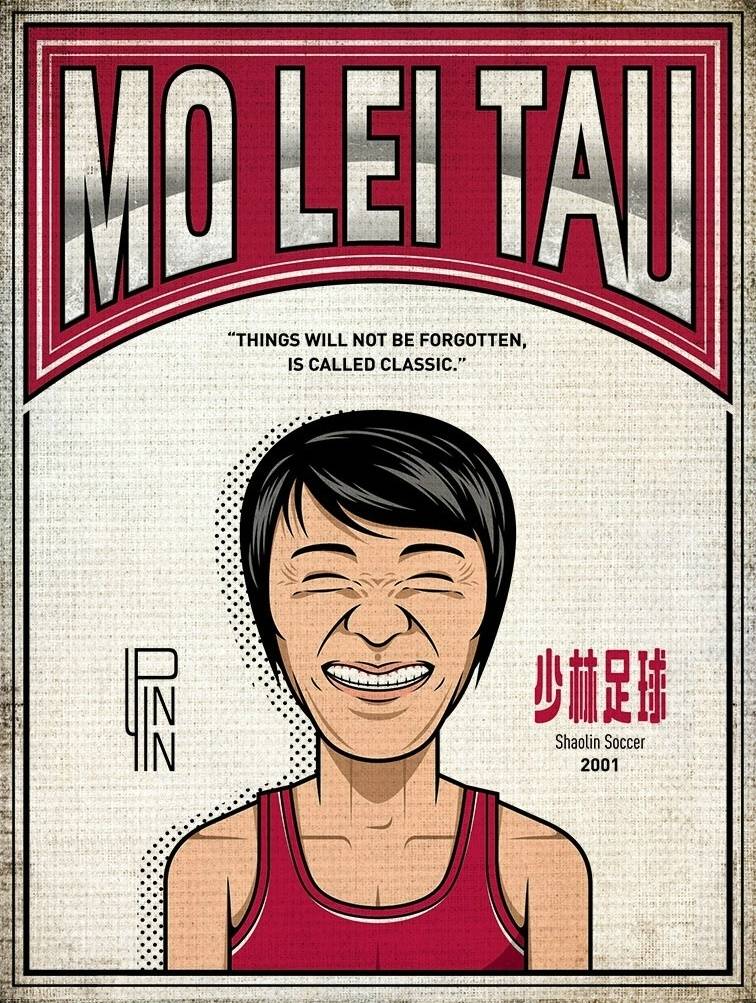

电影喜剧的进化见证着时代情绪的变迁。上世纪九十年代的港式无厘头,用 “做人如果没梦想,跟咸鱼有什么分别” 的疯癫,消解了转型期的迷茫;如今《一年一度喜剧大赛》里的 “少爷和我”,用错位的身份梗解构阶层固化,让观众在捧腹时完成对现实的温柔反抗。喜剧的内核从来不是肤浅的搞笑,而是用笑声包裹的对世界的认真思考。

网络时代的喜剧呈现出碎片化的狂欢。短视频里穿着睡衣跳科目三的大叔,直播间里一本正经卖假货的主播,弹幕里齐刷的 “听君一席话,如听一席话”,构成了数字时代的幽默图谱。这种喜剧不需要完整剧情,一个表情包、一句谐音梗就能引发共鸣。它像速溶咖啡,便捷却也暗藏深意 —— 当打工人用 “躺平”“摆烂” 自我调侃时,实则是在用幽默对抗过度内卷的社会压力。

喜剧的伟大在于它的治愈力。医院里给病友讲冷笑话的护士,废墟中互相打趣的地震幸存者,绝境中的笑声从来不是没心没肺,而是人类在黑暗中点亮的火把。就像《美丽人生》里父亲用 “游戏” 的谎言为儿子筑起童真防线,喜剧在最残酷的现实面前,展现出温柔而坚韧的力量。它让我们在痛哭之后还能笑出声,在认清生活真相后依然热爱生活。

不同文化孕育出各异的喜剧基因。英式喜剧带着下午茶般的含蓄讽刺,《是,大臣》里的官场暗斗全靠台词留白;美式喜剧像汉堡薯条,《破产姐妹》用荤段子包装底层互助的温情;中式喜剧则藏在茶馆的说书里,《武林外传》把江湖恩怨化作同福客栈的家长里短。这些差异背后,是人类共通的对快乐的渴望,是不同文明用幽默书写的生存哲学。

当脱口秀演员在台上吐槽 “35 岁被优化像过期酸奶”,当相声里说 “内卷就是一群人在电影院站起来看电影”,喜剧始终站在时代的风口浪尖。它像社会的解压阀,让淤积的情绪找到出口;又像锋利的手术刀,在笑声中剖开现实的病灶。我们需要喜剧,不仅因为它能带来快乐,更因为它教会我们用轻松的姿态面对沉重的人生。

生活从来不是平铺直叙的剧本,那些突如其来的意外、难以言说的委屈、哭笑不得的瞬间,都需要喜剧来调味。就像老北京炸酱面里的腊八蒜,用一点酸冽中和酱的厚重,让平凡日子有了滋味。愿我们都能在生活的褶皱里找到属于自己的笑声,让每一次捧腹都成为对抗平庸的武器,让每一个玩笑都藏着热爱世界的勇气。毕竟,能笑对人生的人,从来都不会输得太难看。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。